平成27年度

パナソニック教育財団

第44回特別研究指定校

平成26年度

パナソニック教育財団

第40回実践研究助成 助成校

平成23・24年度

生きる力をはぐくむ歯・口の健康づくり推進事業

望ましい生活習慣の形成を目指して

生徒が自主的に考え実践する歯と口の健康づくりの推進

~むし歯予防を通しての生活習慣病の自主的な改善~

報告書はこちら

自動体外式

自動体外式

除細動器

を設置しています。

お知らせ

https://forms.cloud.microsoft/r/BsGgJeUgDr

【問い合わせ】

8月末に、文京区の防災危機管理課による取組で、正門向かって右側の壁にAEDが設置されました。地域の皆様にはぜひご承知おきいただき、緊急時には積極的な活用をお願いします。

| 2026/2/27 | おたよりへ、3月献立表を掲載しました。 |

| 2026/2/24 | おたよりへ、2月六中だよりと2月食育だよりを掲載しました。 |

| 2026/1/28 | おたよりへ、2月献立表を掲載しました。 |

| 2026/1/23 | おたよりへ、1月六中だよりを掲載しました。 |

| 2026/1/20 | おたよりへ、1月食育だよりを掲載しました。 |

| 2026/1/9 | おたよりへ、1月献立表を掲載しました。 |

六中Now (前月分は「学校生活」からご覧いただけます。)

2月4日のメニューは、ごはん、鱈のお宝焼き、春色すまし汁、豆乳プリン、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

2月4日は立春です。暦の上では春の始まりの日になります。そこで給食でも春を感じられる色合いのメニューを用意しました。汁ものには梅の花の形のかまぼこを使っています。

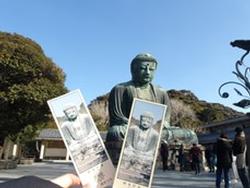

1月30日(金)に鎌倉校外学習を実施しました。天候にも恵まれ、生徒たちは自分たちで決めたコースをもとに、係の役割を意識しながら班ごとに活動しました。途中、見学地の急な閉館といったトラブルもありましたが、班で相談しながら臨機応変に行動する姿が見られました。昼食時には、お店の方へ感謝の言葉を伝えるなど、公共の場でのマナーを意識した行動も印象的でした。

1月28日のメニューは、深川めし、ごぼうの柳川風、もやしと大根のみそ汁、みかん、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

今回の和食の日のテーマは東京都の郷土料理です。深川めしは江戸時代に生まれた料理です。東京湾で漁をする漁師が素早く食べられるようごはんに煮たあさりをかけて食べたのが始まりと言われています。ごぼうの柳川風は柳川鍋という江戸発祥の鍋料理がもとになっています。ごぼうを甘辛く味付けし卵でとじるのが特徴です。

本校三大行事の一つである百人一首大会を1・2年生合同で実施しました。クラス対抗で合計獲得枚数を競い、一人ひとりの努力が一枚一枚の札となってクラスの成果につながる大会となりました。生徒は声を掛け合い励まし合いながら、伝統文化に親しむ姿を見せました。また、講師として跡見学園女子大学かるた部の皆様にお越しいただき、デモンストレーションや札の読み、講評で大会を盛り上げていただきました。当日は多くの保護者の方にもご参観いただきました。

12月18日のメニューは、ごはん、厚揚げのそぼろ煮、大根の浅漬け、かぼちゃまんじゅう、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。今回の和食の日のテーマは和菓子です。和菓子も和食と同様に自然の美しさや移ろいを表現しています。特別な思いや行事との関りが深いお菓子があるのも和食と同様です。

さて、今回の「かぼちゃまんじゅう」についていうと、まんじゅう自体は1年を通して食べられているお菓子です。ですが、まんじゅうにも季節を感じさせる工夫があります。春は桜餡、秋には栗やさつまいもを使うこともあります。今回は12月ということで冬至を感じさせるかぼちゃ餡を使いました。

10月25日(土)、スローガン「心に刻め クラスを飾る我らのコーラス」のもと、学習発表会が文京学院大学の本郷キャンパス仁愛ホールで行われました。午前の部は、全校合唱「大切なもの」でスタートしました。ホールいっぱいに響く素晴らしい合唱でした。その後合唱コンクールが開催され、各学級のこれまでの練習成果である最高の歌声が響き渡りました。また午後の部では、吹奏楽部の演奏、2学年の平和プロジェクトの発表が披露されました。吹奏楽部はホールにいる全員を楽しませるパフォーマンスでしたし、平和プロジェクトもとても練られた発表であり来年度にもつながっていく取組となりました。

10月6日のメニューは、鮭ひじきご飯、秋の里すまし汁、お月見団子、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

10月6日は十五夜です。旧暦8月15日の月のことを、「十五夜」や「中秋の名月」と呼びます。旧暦では7~9月が「秋」とされています。中でも「中秋の15日」つまり旧暦8月15日の月が最も美しいと言われていました。さて、お月見は平安時代に中国から伝わった風習です。江戸時代になると庶民へと広まり、月を愛でるだけでなく秋の豊作を祝う行事にもなりました。黄色い団子は月をイメージしてかぼちゃペーストを白玉粉に練り込んで作りました。

9月19日(金)に生徒会役員役員選挙が行われました。2年生からは4名、1年生からは5名立候補しました。立候補した生徒はどのような六中にしていくかを熱く語りました。聞いている生徒も今後の六中をよりよくしてくれる人は誰なのかを考え、真剣に話を聞いていました。

9月9日のメニューは、栗おこわ、さばのネギみそ焼き、菊花入りおひたし、菊かまぼこのすまし汁、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

9月9日は重陽(ちょうよう)の節句です。重陽の節句は七夕などと同じ五節句の一つです。旧暦の9月9日は現在の暦では10月中旬ごろに当たり、ちょうど菊の花が咲く時期であったことから、「菊の節句」とも呼ばれます。菊の強い香りで邪気(病気や災難など)を払い、長寿を祈る風習があります。

本日、2学期の始業式を行いました。アリーナには、夏休みを終えて一回り成長した生徒たちの元気な姿が揃いました。

いよいよ新しい学期のスタートです。生徒たちが主体的に学び、仲間と協力しながら成長していけるよう、学校全体でサポートしていきます。

始業式のあとには、文京区全校園統一防災引き渡し訓練を行いました。

震度5弱以上の強い地震が発生したことを想定して、生徒たちの安全確保ののち保護者の方たち等への引き渡しを行う訓練です。

防災の日に行われるこの訓練の意義を理解した生徒たちは真剣に取り組み、お迎えを待っていました。

引き渡し訓練にご参加いただいた皆様、ご協力ありがとうございました。

7月4日のメニューは、あなごちらし寿司、そうめん汁、七夕ポンチ、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

7月7日は七夕です。笹の節句、星祭りとも言います。中国から伝わった「織り姫と彦星」の伝説から星に願い事をする風習があります。

そうめんは、天の川や機織りの糸に見立てられ、七夕に食べられてきました。デザートの七夕ポンチには星形のナタデココと寒天を入れました。

7月7日の当日は1年生が八ヶ岳移動教室中のため、前倒しで4日に提供しました。

6月29日(日)から7月1日(火)まで、三年生の修学旅行が行われました。

中学校3年間の学習の集大成として、2年生の終わりから、修学旅行実行委員会を中心とした生徒主体の準備と、個人や班での多岐に渡る事前学習を進めてきました。

期間中は、この時期にも関わらず幸い一度も雨に降られることはなく、全行程を予定通り進めることができました。

一日目:京都班別研修

二日目:大阪・関西万博班別研修、興福寺特別拝観

三日目:奈良班別研修

今後の事後学習では、「この修学旅行で何を学んだのか」「自分たちが3年間でどう成長したのか」を振り返っていきます。

保護者の皆様には、事前の荷物発送、会計書類や保健書類の確認、初日のお弁当などたくさんのご協力をいただきました。また、修学旅行の趣旨やルールをご理解いただき、三日間の安全安心な旅行にご協力いただきました。改めて感謝申し上げます。

6月23日は、沖縄戦から80年となる「慰霊の日」でした。本校では、朝の時間に校長より全校生徒に向けて、沖縄戦の出来事や平和の大切さについての講話を行いました。

また、2年生は1校時に映像資料を用いた平和学習を実施し、学習の締めくくりとして平和への願いを込めながら千羽鶴を折りました。

なお、文京区は沖縄県うるま市と友好都市協定を結んでおり、8月には本校から2名の生徒が「平和特派員」として現地を訪れ、平和に関する学びを深める予定です。

6月11日のメニューは、梅ご飯、イワシの蒲焼き、ひじきサラダ、すまし汁、あじさいゼリー、牛乳でした。文京区では和食に親しむよう、月に1回「和食の日」を実施しています。

6月11日は暦の上では入梅(にゅうばい)といい梅雨が始まる日と言われています。実際の梅雨入りの日とは異なりますが、天気予報の発達していない江戸時代には農作業の目安としていたそうです。

入梅の時期に旬を迎える梅やイワシを使った献立です。

防災宿泊体験を実施しました。

午後の時間には消防署や消防団の方々にご協力いただき、初期消火訓練・応急救護訓練・災害にまつわるDVD視聴を行いました。消火器やAEDを初めて使ったり、人形を使って初めての胸骨圧迫を行ったり、貴重な経験ができました。

夜の時間にはグループワークを行いました。「あなたの大切なもの」では、災害時などいざというときにも自分自身を見失わないよう、大切にしたいものについて改めて考えました。「みんなでわけよう」では、与えられた「条件」の中で限られた食糧を分担する活動を行うことで、いろいろな立場に立って考えるための話し合いを行いました。考えを交流させながら、答えのない問いに真摯に向き合いました。